Martha Hebi, Project Multatuli

30 November 2021

“Saya baru keluar dari penjara. Dipenjara enam bulan.”

Kalimat itu meluncur dari Hapu Tarambiha, seorang penganut Marapu, agama leluhur Sumba. Petani berusia 58 tahun ini dituding merusak tenda PT Muria Sumba Manis (MSM). Bersama Retang Hadambiwa dan Baron Kapenga Tana Homba, mereka dijebloskan ke bui pada September 2020 sampai Maret 2021.

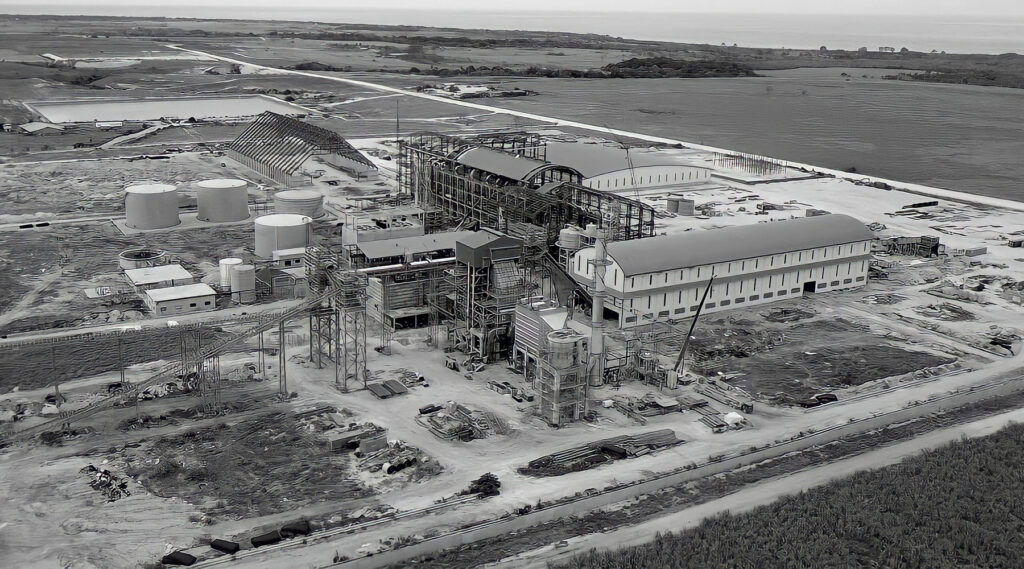

Mereka mencegah PT MSM merusak tempat ibadah Marapu. PT MSM, disebut-sebut perusahaan patungan PT Djarum dan PT Wings Group, menggarap proyek pemerintahan Joko Widodo dengan mengubah ribuan hektare lahan untuk perkebunan tebu, klaimnya demi swasembada gula 2024.

Korporat raksasa dari Jawa ini mendapatkan izin pemanfaatan lahan di Sumba Timur seluas 41.000 ha. Lahan ini tersebar di enam kecamatan, yakni Kahaungu Eti, Pahunga Lodu, Pandawai, Rindi, Umalulu, dan Wulla Waijelu.

“Ini masalah tanah ulayat,” ujar Hapu Tarambiha. “Tempat hamayang (sembahyang) kami yang dirusak oleh PT MSM, tetapi malah kami yang dipenjarakan.”

Hapu Tarambiha berasal dari Desa Patawang, Kecamatan Umalulu. Di desa ini ada belasan kabihu alias klan atau marga yang menganut Marapu. Empat kabihu terbesar adalah Lamuru, Luku Walu, Mbarapapa, dan Wiki. Hapu Tarambiha berasal dari kabihu Mbarapapa.

Masyarakat adat pemeluk Marapu memiliki sedikitnya empat lokasi hamayang di alam terbuka. Lokasi hamayang ditandai katuada atau katoda, tugu tempat pemujaan sakral dan situs untuk memanjatkan permohonan kepada Sang Ilahi. Bentuknya batu dan kayu yang dikeramatkan.

Pertama adalah Katuada Mananga, situs hamayang untuk memohon hujan, mata air yang terus mengalir bagi tanaman dan kehidupan manusia, dan hasil laut yang berlimpah. Mananga artinya muara. Seperti namanya, katuada ini terletak di dekat muara. Ada mata air yang diyakini umat Marapu sebagai jawaban Sang Pencipta atas doa permohonan yang dilantunkan nenek moyang mereka saat tiba di wilayah ini melalui perjalanan laut.

Kedua dan ketiga adalah Katuada Padua yang terletak di tengah sawah dan di tengah ladang. Di sini umat Marapu mendoakan agar tanaman subur, bebas dari hama dan penyakit, serta hasil panen berlimpah.

Keempat adalah Katuada Njara Yuara Ahu yang terletak di hamparan padang sabana. Njara artinya kuda. Ini tempat sembahyang umat Marapu agar ternak mereka berkembang biak dengan baik, rumput hijau selalu tersedia untuk makanan hewan, mata air yang jernih sebagai sumber minum, dan ternak terhindar dari penyakit.

Katuada Njara inilah yang menjadi sengketa antara umat Marapu dan PT MSM.

Berada jauh dari permukiman, Katuada Njara menjadi tempat ibadah yang dapat dikunjungi umat Marapu kapan saja, kendati ritual akbar tahunan biasanya digelar setiap Oktober.

Pada hari besar itu, umat Marapu mempersembahkan dua hewan ternak. Ayam putih polos, dan kambing yang bagian pinggangnya berbulu putih sementara bagian lainnya berbulu hitam. Hewan persembahan ini disembelih, lalu Imam Marapu akan “membaca” tanda pada usus ayam dan hati kambing. Jika ada noktah atau tanda tertentu, sang imam akan menyampaikan kepada umat Marapu tentang situasi tersebut.

Misalnya pada 2019, Imam “membaca” tanda bahwa tahun depan ada hal tidak baik akan terjadi. Selepas hamayang, umat Marapu akan melepaskan kuda di padang tempat ritual.

“Ini macam pacuan kuda. Ini acara kegembiraan kami, acara doa kami agar ternak kami sehat, padang rumput hijau dan mata air jernih,” kata Hapu Tarambiha.

Ndapa Mbeli Weli, Imam Marapu berusia 90 tahun, menuturkan bahwa sekembali dari hamayang, umat Marapu melanjutkan doa syukur di kampung adat. Di sana babi disembelih. Para ibu menyiapkan makanan untuk jamuan bagi seluruh umat Marapu dan undangan yang hadir.

Untuk kejadian khusus seperti tahun 2019, di kampung adat, Imam menyembelih seekor ayam lagi di Katuada Kawindu dan kembali memanjatkan doa permohonan agar bala yang akan menimpa mereka pada tahun mendatang dipindahkan dari tanah mereka.

Hamayang akbar di Katuada Njara tahun 2019 adalah yang terakhir. Karena pada 2020, umat Marapu tidak bisa menjalankan ibadahnya akibat konflik berkepanjangan dengan PT MSM, yang berujung tiga umat Marapu diseret ke penjara.

Didiskriminasi lalu Diakui

Diyakini, Pulau Sumba sudah dihuni sejak 2.800-3.000 tahun lalu, berdasarkan bukti-bukti arkeologis termasuk penemuan situs Lambanapu pada 2016. Situs yang diyakini hunian leluhur orang Sumba ini berada 10 km dari Waingapu, ibu kota Sumba Timur. Jejak bangunan megalitik dalam kuburan masyarakat Sumba pun tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan Marapu.

Sesungguhnya, konflik antara umat Marapu dan PT MSM bukanlah satu-satunya luka bagi umat Marapu.

Jauh sebelum “Indonesia” menjadi sebuah negara, umat Marapu menjalani pengalaman pahit saat kedatangan “tamu” misionaris yang mewartakan agama Kristen di Sumba. Pekabaran injil Protestan di Sumba dirintis zending Gereformeerde Kerken in Nederland sejak 1881. Sedangkan kiprah gereja Katolik di Sumba sejak 1889. Saat ini, Sinode Gereja Kristen Sumba untuk Protestan dan Keuskupan Weetebula bagi Katolik merupakan dua institusi gereja terbesar di Pulau Sumba.

Umat Marapu dianggap “kafir” dalam proses penginjilan oleh misionaris Belanda, tulis F.D. Wellem (2004). Saat itu ada larangan nyanyian dan tari-tarian Sumba karena dianggap “bagian dari ibadah Marapu.” Demikian juga larangan makan daging dari ternak yang disembelih dalam upacara kematian umat Marapu.

Undang-undang penodaan agama tahun 1965, yang mengatur “agama resmi” hanya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, semakin menyingkirkan agama-agama leluhur seperti Marapu. (Pada 1967 pemerintahan Orde Baru yang rasis melarang perayaan umat Konghucu, yang kemudian dipulihkan Presiden Abdurrahman Wahid pada 2000.)

Dampak dari kebijakan itu, terjadi diskriminasi yang meluas dan sistematis terhadap para pemeluk kepercayaan atau agama lokal di seluruh Indonesia. Mayoritas para penghayat adalah komunitas-komunitas adat, artinya terjadi peminggiran tak hanya dalam agama tapi juga akses mereka terhadap hutan, sungai, laut, dan alam setempat.

Klaim-klaim rasis dan diskriminatif terhadap penghayat kepercayaan terus “direproduksi [oleh otoritas negara dan agama] karena efektif untuk menjustifikasi penundukan,” tulis Samsul Maarif, pengajar agama leluhur di Program Studi Agama dan Silang Budaya (CRCS), Universitas Gadjah Mada, dalam “Meninjau Ulang Definisi Agama, Agama Dunia, dan Agama Leluhur” (2017).

Penghayat Marapu adalah salah satu pemohon yang mengajukan judicial review atas UU Administrasi Kependudukan 2006 ke Mahkamah Konstitusi, dengan menggugat pasal 61 dan 64. Isi kedua pasal ini mengatur pengosongan kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk bagi kelompok warga negara yang “agamanya belum diakui atau penghayat kepercayaan”. Undang-undang ini sebetulnya meminta birokrasi sipil tetap melayani penghayat kepercayaan dan mencatatnya dalam basis data kependudukan. Praktiknya, aturan ini menjadi pintu diskriminasi.

Gugatan ini dimenangkan Mahkamah Konstitusi pada 2017. Hakim memutuskan kolom tentang agama di dalam Kartu Keluarga maupun e-KTP harus mencatatkan “penghayat kepercayaan” tanpa merinci kepercayaan yang dianut dengan alasan jumlah penghayat kepercayaan sangat banyak dan beragam.

Indonesia yang berubah juga mulai mengakui dan menerapkan layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di sekolah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016.

Kendati masih awet ungkapan “saya masih Marapu”—yang menggambarkan inferioritas, tetapi proses inkulturasi menjadi wajah baru gereja di Sumba.

Di gereja Katolik maupun Protestan berkumandang lagu-lagu bahasa Sumba (Kambera, Wewewa, Anakalang, Loli, Wewewa, Loura, Kodi, Lamboya, Wanokaka, Tanarighu), serta tarian Sumba dengan gong dan tambur yang meriah, plus hiasan tenunan Sumba.

Menurut Pendeta Andreas A. Yewangoe, mantan Ketua PGI yang berasal dari Sumba, perubahan ini dimulai 1970-an karena makin banyak pendeta yang menempuh studi teologi inkulturasi.

Pendeta Marlin Lomi, Sekretaris Umum Sinode Gereja Kristen Sumba (GKS), berkata bahwa “kami tetap mengabarkan injil tapi tidak seperti dulu. Kalau sekarang kami mengedepankan membangun hubungan yang harmoni, apalagi Marapu sudah diakui negara.”

Ia mengisahkan umat Marapu menghibahkan tanahnya untuk pembangunan gereja tapi tetap sebagai orang Marapu. Contohnya satu pos pekabaran Injil di wilayah pelayanannya di Tangga Madita, Kecamatan Lewa.

Pendeta Marlin menyaksikan bagaimana umat Marapu tidak sembarang menebang pohon, merawat mata air, menjunjung spirit kekeluargaan tanpa melihat latar belakang agama dan asal usul.

Uskup Weetebula, Mgr. Edmund Woga, CSsR, juga menuturkan banyak gereja Katolik berdiri di atas lahan dari hibah umat Marapu, tapi tidak serta merta mereka dibaptis menjadi Katolik.

Ada dua hal menarik dari ajaran Marapu yang menjadi pembelajaran penting, kata Uskup Edmund.

Pertama, penghormatan kepada leluhur. Leluhur menjadi lara atau jalan/ lintasan untuk mereka sampai kepada Sumber Kehidupan, Sang Ilahi, yang direpresentasikan dari bangunan rumah berundak atau bertingkat.

Kedua, kedekatan dengan ekologi. Misalnya, di mana ada sumber air, di situ ada tempat suci, tempat keramat. Ini karena nenek moyang tahu bahwa air itu sangat penting bagi hidup. Maka di situ dipasang Katuada, situs hamayang.

“Katuada adalah identitas, jati diri orang Sumba,” katanya.

Air bagi Perempuan

Kehidupan umat Marapu dekat dengan alam dan melestarikannya lewat pengetahun-pengetahuan lokal dan sembahyang.

Rambu Hada Inda, perempuan Marapu dari Desa Patawang berusia 60 tahun, berkata selalu ada tempat hamayang di lokasi sumber air, hutan, dan padang. Tempat seperti ini secara turun-temurun dikeramatkan dan dijaga sehingga masyarakat tidak sulit mendapatkan air bersih bagi kehidupan dan ternak peliharaan.

Sementara padang menjadi sumber rumput bagi ternak dan tanaman pewarna alami seperti wora (indigo) dan kombu (morinda) untuk kepentingan menenun.

“Biasanya bapa-bapa yang pergi hamayang. Kami, perempuan, menyiapkan makanan bagi bapa-bapa dan undangan yang turut hadir dalam ritual kami,” ujarnya mengenai prosesi hamayang di Katuada Mananga.

Ia mulai khawatir saat menerima kabar sumber air Luku Wainipa di perbatasan Desa Lairuru, Desa Kataka, dan Desa Matawai Maringu akan dipakai untuk kepentingan PT Muria Sumba Manis (MSM). Sumber mata air ini melintasi Desa Patawang.

“Air ini sumber utama untuk kebutuhan sehari-hari kami. Untuk memasak, mencuci, mandi. Selain itu untuk pertanian. Kami akan sulit nanti. Lapar besar nanti kalau diambil PT,” tuturnya.

Kegelisahan senada dituturkan Rambu Ana Maeri, 43 tahun, dari Desa Mburukulu, Kecamatan Pahunga Lodu.

“Yang kami perjuangkan adalah sumber-sumber air dan hutan primer. Ini menyangkut kehidupan masyarakat. Silakan berinvestasi asal jangan rusak lingkungan. Karena banyak warga menggantungkan hidup pada pertanian dan peternakan,” katanya.

Perempuan yang berprofesi pendeta jemaat ini berkata secara personal bersolidaritas saat melihat pembangunan perkebunan PT MSM di beberapa desa di Pahunga Lodu, yang berpotensi merusak lingkungan. Ia tergabung dalam Komunitas Mawu Maringu.

Meskipun di desanya, Mburukulu, tidak ada aktivitas PT MSM, ia dan masyarakat tetap melakukan protes karena mata air yang menghidupi masyarakat Mburukulu berasal dari Desa Lambakara, wilayah kerja PT MSM.

“Saya berjuang atas nama pribadi bersama masyarakat adat. Bukan atas nama gereja. Jemaat kami juga ada yang pro dan kontra terkait investasi ini. Kami melihat dampaknya, kekeringan pada 2017. Ada gagal panen.”

Ada dua hutan di Pahunga Lodu, yang juga ada tempat ritual umat Marapu, tapi sudah masuk dalam wilayah kerja PT MSM dan perusahaan telah membangun embung di situ.

“Umat Marapu biasa hamayang minta hujan di situ,” ujarnya.

Tuan Rumah yang Dipinggirkan

Cerita PT Muria Sumba Manis (MSM) terlibat dalam proyek swasembada gula bermula dari ambisi Presiden Joko Widodo mengembangkan pabrik gula di luar Pulau Jawa pada 2016. Tujuannya, demi menutupi defisit kebutuhan gula.

Program ini mengundang investor swasta, semula mengejar ambisi swasembada gula pada 2020 tapi kemudian direvisi menjadi 2024, demikian dua serial laporan investigasi Majalah Tempo pada September 2019.

Menteri Pertanian saat itu, Andi Amran Sulaiman, menggandeng sepuluh perusahaan yang membuka lahan kebun tebu di berbagai lokasi, dengan imbalan mereka akan menerima kompensasi kuota impor gula, menurut laporan Majalah Tempo.

PT MSM adalah satu dari 10 korporasi tersebut.

Kehadiran PT MSM mulai mengusik ketenangan umat Marapu di Desa Patawang pada 2016. Tahun itu ekskavator memasuki tempat ritual mereka. Tidak tinggal diam, Hapu Tarambiha menegur petugas sekuriti perusahaan.

“Saya bilang ini tempat ritual kami Kabihu Mbarapapa,” ceritanya. Bermodal percaya, Hapu Tarambiha mengira tegurannya akan digubris, “tapi nyatanya PT lanjut kerja.”

Konflik memanas pada 2017. PT MSM mulai membangun embung, hanya berjarak 10 meter dari tempat ritual. Menumbangkan pohon-pohon di sekitar Katuada Njara Yuara Ahu.

Padahal, kata Hapu Tarambiha, pohon di sekitar Katuada Njara sangat penting bagi umat Marapu, sebagai tempat bernaung dari terik matahari dan hujan saat menjalankan hamayang.

Masyarakat pun telah meminta PT MSM menghentikan aktivitas di sekitar tempat ritual. Ada kesepakatan tidak tertulis yang disampaikan PT MSM di depan pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat bahwa mereka akan membangun pagar batu mengelilingi tempat ritual seluas 1 ha.

“Tapi, sampai sekarang, kesepakatan tak terlaksana,” ujar Rambu Amy, Koordinator SABANA Sumba, lembaga yang mendampingi Hapu Tarambiha, umat Marapu, dan masyarakat adat di Patawang dan sekitarnya.

“Saya menangis saat menyaksikan tempat ritual kami dirusak,” ujar Hapu Tarambiha.

“Ada embung di situ, galian dari embung ditimbun dekat katuada sehingga air menggenangi tempat ritual kami, kanotu juga hilang.”

Kanotu adalah wadah berbentuk lesung berisi persembahan irisan emas dalam ritual umat Marapu.

Hapu Tarambiha dan umat Marapu terus melakukan protes. Pada Februari 2019, ia melaporkan PT MSM ke polisi setempat, menuding perusahaan telah melakukan penistaan tempat ibadah umat Marapu. Tapi, polisi membalasnya bahwa tudingan itu “tidak terbukti kuat.”

Selain SABANA Sumba, perlawanan Hapu Tarambiha dan komunitas adat Marapu didampingi oleh Kantor Bantuan Hukum dan HAM Lokataru. Mereka melayangkan surat pengaduan ke Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengaduan ini direspons dengan meninjau lokasi sengketa.

Dalam surat bertanggal 26 Juli 2019, Dirjen Kemendikbud menerangkan aktivitas PT MSM telah “mengakibatkan rusaknya situs ritual adat Katuada Njara Nyura Ahu” dan “rusaknya hutan di beberapa wilayah kawasan Kecamatan Umalulu.” Surat ini ditujukan ke Bupati Sumba Timur saat itu, Gidion Mbilijora (2015-2020), agar “menindaklanjuti persoalan umat Marapu” tersebut.

Hapu Tarambiha dan umat Marapu pernah menemui Bupati Gidion pada Oktober 2019, yang berjanji akan menyelesaikan sengketa ini.

“Tapi, sampai akhir jabatan, tidak ada penyelesaian,” kata Hapu Tarambiha.

Bongkar Tenda PT MSM, Berujung Penjara

Pada Januari 2020, PT MSM mendirikan rumah untuk tempat bernaung umat Marapu setelah melakukan hamayang, tapi diduga tanpa seizin umat Marapu sehingga minta perusahaan membongkarnya.

Pada Februari, air hujan menggenangi katuada dan sekitarnya. Pada saat yang sama, PT MSM membangun saluran irigasi di sekitar katuada. Umat Marapu meminta perusahaan menghentikan pekerjaan. Karena tak diindahkan, delapan warga membongkar tenda perusahaan.

“Saat itu, kami omong baik-baik dengan mandor. Dan ada banyak orang perusahaan yang sedang kerja,” cerita Hapu Tarambiha. “Saya bilang, ‘Bapak, permisi kami mau bongkar’.”

Ia tak mengira peristiwa pembongkaran tenda itu berujung pelaporan pidana oleh pihak PT MSM ke kepolisian.

Perkara inilah yang mengantarkan Hapu Tarambiha, Retang Hadambiwa, dan Baron Kapenga Tana Homba dibui selama enam bulan.

Dumaria Panjaitan, corporate communication PT MSM, dalam jawaban tertulis menyebut perkara katuada dan proses hukum yang menimpa ketiga warga Desa Patawang itu merupakan “dua persoalan berbeda dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lain.”

Ia menulis apa yang disebut “dugaan perusakan ritual adat” itu “selalu digaungkan oleh oknum tertentu” dan dugaan ini “sudah dibuktikan secara hukum […] bahwa tidak pernah terjadi.”

Adapun pemenjaraan terhadap Hapu Tarambiha dan kedua kawannya, klaim Dumaria Panjaitan, adalah “perkara kriminal murni.”

Terkait klarifikasi ini, Rambu Amy menilainya janggal: “Jika memang tidak ada tempat ritual umat Marapu di situ, mengapa pada awal 2020 PT MSM mendirikan rumah yang ditujukan sebagai tempat bernaung umat Marapu setelah hamayang? Ini sesungguhnya pengakuan terbuka bahwa di situ memang lokasi hamayang.”

Khristofel Anggung Praing, Bupati Sumba Timur, yang menjadi salah satu saksi untuk judicial review di Mahkamah Konstitusi pada 2017, berkata “sudah bertemu” dengan pihak PT MSM.

“Kami upayakan (penyelesaian konflik),” ujarnya.

‘Kenapa Negara Tidak Melindungi Kita?’

Kendati telah dipenjara, Hapu Tarambiha masih menaruh harapan pada pemerintah Sumba Timur.

“Kita dengar dan patuh pada negara, tetapi kenapa negara tidak melindungi kita?”

Di pengujung hari, Hapu Tarambiha mengajak kami untuk mengunjungi Katuada Njara. Kami berkendara sekitar 12 kilometer dari rumahnya. Ia menunjukkan rumah Retang Hadambiwa dan Baron Kapenga Tana Homba, 3 km dari lokasi Katuada Njara.

Kami turun di depan pintu pagar. Hapu Tarambiha mendorong pintu pagar. Ternyata terkunci. Pagar ini mengelilingi ratusan hektare lahan di hamparan sabana yang dikerjakan oleh PT MSM.

Ia menunjuk lokasi katuada jauh di dalam pagar, sekitar 2 km, yang hanya terlihat pohon dari kejauhan.

Hapu Tarambiha memegang pintu pagar dengan kedua tangannya. Ia terdiam. Menatap jauh, lalu menghela napas.

“Mari kita pulang,” katanya, lesu.

Editor: Fahri Salam

Martha Hebi adalah satu dari tujuh penerima fellowship dari 75 peserta kelas menulis tema kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diadakan Yayasan Pantau pada April-Agustus 2021. Laporan ini bagian dari serial #HakMinoritas dan #MasyarakatAdat

Artikel ini pertama terbit di Project Multatuli dan direpublikasi di sini menggunakan lisensi Creative Commons.![]()