Permendikbud No.27/2016 menjamin hak pendidikan penghayat kepercayaan, tapi siswanya masih didiskriminasi dan tenaga pendidiknya diupah tak layak.

tirto.id – Dihadiri 13 warga penghayat, sanggar berukuran 8 x 9 meter di Jombor, Bendosari, Sukoharjo ini tampak lenggang. Tegar Jayadi adalah warga penghayat paling muda pada malam sembahyang itu. Umurnya baru 14 tahun. “Tahun ini kelas VII SMP,” katanya sumringah.

Sembahyang paruh pertama selesai pada pukul 20.10 WIB, Tegar lekas keluar sanggar. Ia masuk lagi dengan membawa nampan berisi beberapa gelas teh hangat. Disusul Eka Rumiyati, ibunya Tegar, membawa nampan lebih besar dengan beberapa piring berisi makanan ringan. “Ini istirahat setengah sembahyang, diisi dengan obrolan antar warga biar guyub” jelas Eka, sambil mempersilahkan minum.

Setengah jam berlalu, obrolan berakhir. Tegar pamit pulang mengantar neneknya karena kesehatan fisiknya tak kuat lagi. “Sembahyang tak harus penuh, boleh setengah tergantung kemampuannya,” kata Eka.

Jarak rumah Tegar dan sanggar tak lebih dari satu kilometer. Sampai rumah, ia belajar sambil menceritakan pengalamannya sebagai siswa penghayat kepercayaan di Sukoharjo, Jawa Tengah. “Macam-macam pengalamannya, sering dianggap punya kekuatan gaib sama temen sampai dipaksa guru untuk pindah keyakinan,” bukanya dengan datar.

Tegar ingat, enam tahun yang lalu saat duduk di kelas II pada semester ganjil peristiwa itu terjadi. Waktu itu jam di dinding belakang ruang kelasnya menunjukan pukul 12.00. Waktu sekolah berakhir, semua pelajarannya berjalan normal hari itu.

Hingga, sebelum sesi doa untuk mengakhiri pembelajaran guru kelasnya berkata, “Tegar tinggal dulu ya.” Selesai berdoa, sambil menunggu dan melihat teman-temannya antre bersalaman dengan gurunya untuk meninggalkan kelas, ia bertanya-tanya. “Apa salahku hari ini, aku mengerjakan PR, tidak bikin gaduh, memperhatikan pelajaran, kok diminta tinggal kelas dulu” katanya dalam hati.

Lima menit berlalu, semua temannya sudah keluar ruangan dan pulang. “Sini Tegar, duduk di depan ibu,” pinta gurunya. Tak mengucapkan apapun, Tegar berpindah bangku.

“Kamu pindah agama saja ya.”

Kaget dengan pernyataan tersebut, Tegar hanya terdiam ketakutan.

“Jangan ikut-ikutan ibumu di rumah, itu tidak benar,” susul gurunya.

Tegar masih membisu. Ia bingung apa yang harusnya ia katakan.

“Yang dipercayai orang tuamu itu sesat, kamu jangan ikutan,” ujarnya lagi.

Tegar tetap tak menjawab. Arah mukanya yang sebelumnya mengarah ke gurunya, ia pindahkan ke lantai tempat sepatunya terinjak.

Gurunya ikut terdiam juga. Tak ada sepatah kata lagi yang terucapkan. Hingga akhirnya Tegar dipersilahkan pulang.

Di perjalanan pulang bersama sepedanya, Tegar lemas. Ia tak pernah membayangkan sebelumnya bahwa gurunya akan berkata seperti itu. Tak kuat rasanya ia mengayuh sepeda lagi. Ia menangis sesenggukan hingga sampai rumah.

Sebelumnya, di bangku kelas I ia menyadari ada perbedaan perlakuan terhadapnya dari guru-gurunya. Namun, perbedaan perlakuan tersebut tak sampai terang-terangan merendahkan keyakinannya. “Waktu kelas I ya cuma ditanya-tanyai soal kepercayaan, seperti apa beribadah, apa yang disembah, begitu dijawab selesai,” kenangnya.

“Kok lama pulangnya, mampir kemana dulu tadi,” sapa ibunya saat Tegar sampai rumah. Eka belum menyadari mata Tegar merah dan membengkak. Saat diminta makan tapi tak mau, Eka baru menyadari Tegar habis menangis.

Sambil menyodorkan piring berisi nasi lengkap dengan sayur dan tempe goreng, Eka bertanya kepada Tegar kenapa menangis. “Tadi ibu guru bilang ibu sesat, aku diminta pindah agama,” kata Tegar sambil menerima piring tersebut. Eka kaget, ia tak merespon Tegar hingga makanannya tandas.

“Kenpa ibu guru bilang begitu tada?” tanya Eka merespon cerita Tegar. Tegar juga tak tahu kenapa gurunya berkata dan memintanya pindah agama. Tak menemukan jawaban apapun, Eka berniat menanyakan pada guru terkait keesokan harinya sambil mengantar sekolah anak pertamanya tersebut.

Sejak kedatangan ibunya ke sekolah untuk mengkonfirmasi permintaan gurunya soal pindah agama, Tegar tak pernah lagi mendapat komentar soal kepercayaan. Sayangnya ia masih harus mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pelajaran yang membuatnya tak nyaman karena sering memojokan kepercayaan.

“Terutama bab pelajaran Tauhid, dimana yang bukan islam itu kafir” kata Tegar. Apa lagi bagian yang menjelaskan bahwa darah orang kafir itu halal. Ia pusing setiap kali mengikuti pelajaran tersebut, khususnya yang memuat unsur kekerasan sebagai hukuman.

Setiap kali ada ujian harian atau PR, Tegar menjawab soal dengan terpaksa. “Karena kalau tidak dijawab dengan benar sesuai pelajaran akan salah dan nilainya jadi jelek,” tuturnya. Pernah beberapa kali ujian akhir semester, ia sengaja mengosongi jawaban karena tak mau membohongi dirinya.

Untuk itu, ibunya sudah mewanti-wanti soal apa yang akan dihadapi Tegar di sekolah sebelum memutuskan menyatakan diri sebagai penghayat kepercayaan. Eka juga telah berusaha sebisanya menemaninya, misalnya mengajukan pembelajaran agama khusus ke sekolah untuknya. Sayangnya, waktu itu usahanya tak membuahkan hasil karena belum ada Permendikbud No. 27/2016 yang menjamin hak layanan pendidikan anak penghayat.

Baru setelah kelas IV, Tegar tak perlu lagi merisaukan pelajaran agama. Lantaran, bapaknya, Margono mengajukan layanan pendidikan penghayat kepercayaan pada sekolah berdasarkan Permendikbud No. 27/2016 dan diterima sekolah. Margono sendiri yang jadi gurunya.

Meskipun demikian perlakuan diskriminatif masih Tegar temui. Saat perkemahan pramuka kelas V, Tegar menceritakan, diminta menyebutkan siswa lain yang mengalami kesurupan. Awalnya teman-temannya yang meminta dan ia tolak karena memang tak bisa melakukannya.

Kemudiaan pembina pramuka setengah memaksanya. “Masak anak penghayat kepercayaan tak bisa menyembuhkan kesurupan,” kata pembinanya ingat Tegar. Jengkel mendengar pernyataan tersebut, ia menjelaskan bahwa tak ada hubungan antara penghayat kepercayaan dengan hal-hal gaib.

Sang pembina mendengar penjelasan tersebut tetap tak mempercayainya. Ia malah meledek Tegar. “Terus apa gunanya jadi penghayat kepercayaan kalau tidak bisa begitu”.

Merasa akan percuma bagaimanapun Tegar menjelaskan, ia memilih bergeming. Ia marah kepercayaannya direndahkan. Lalu meninggalkan sang pembina.

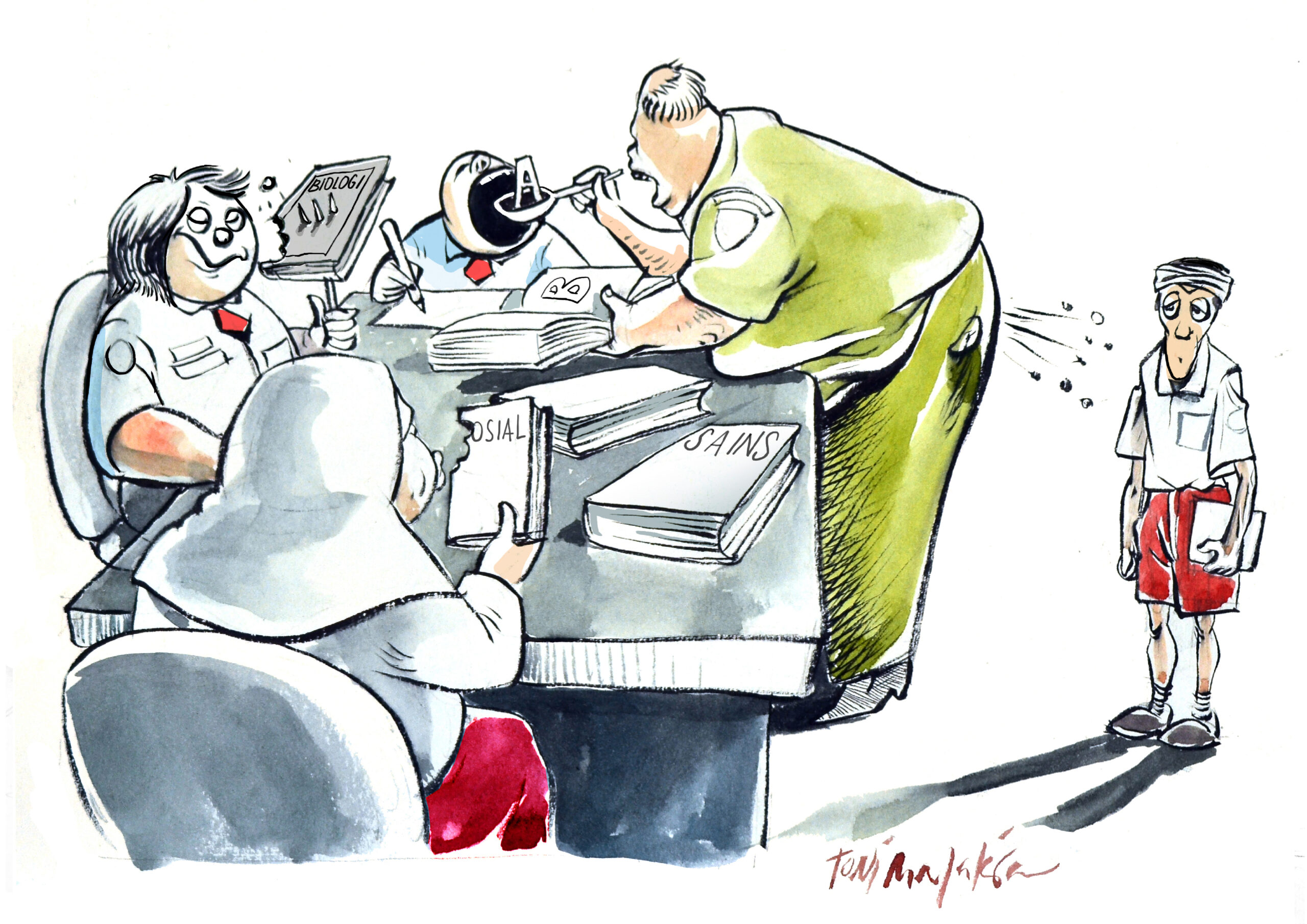

Infografik HL Indepth Pendidikan Penghayat Kepercayaan. titro.id/Lugas

Permendikbud No. 27/2016 Tak Banyak Membawa Perubahan

Tegar tak sendirian, Susilo Ari Nugroho juga punya pengalaman serupa. Tahun ini, Susilo tercatat sebagai siswa baru SMP di Karanganyar, Jawa Tengah. “Saat mendaftar SMP tidak ada pilihan kolom untuk kepercayaan penghayat,” keluhnya.

Kendala pendaftaran SMP membuat orang tuanya memprotes pihak sekolah terkait. Sayangnya, perbaikan formulir pendaftaran tak sesuai yang diharapkan. “Bukan kolom pilihan Penghayat Kepercayaan yang muncul, tapi ditulisnya Lain-lain” kata Susilo.

Sejak mendapat pelajaran penghayat kepercayaan, Susilo mengira kepercayaan tak akan menghambat pendidikannya seperti yang dijamin Permendikbud No. 9/2016. Sayangnya, hambatan tersebut masih sama dirasakannya. “Meskipun pelajarannya penghayat kepercayaan, di rapor tertulis pendidikan agama” katanya.

Begitu juga pada ijazah SD, tertulis pendidikan agama. Saat kelas VI bapaknya, Sugito, sudah protes ke sekolah untuk dokumen rapornya. Pihak sekolah menyebut tidak bisa diubah karena dari sistem pusat Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tak mencantumkan pelajaran penghayat kepercayaan. “Sudah belajar penghayat kepercayaan tapi tak diakui pelajaranya, rasanya sedih tak dianggap” keluh Susilo.

Perlakuan diskriminatif tak hanya dialami Susilo. Pengalamannya sebagai siswa penghayat kepercayaan memperlihatkan guru penghayat kepercayaan juga mendapatkan perlakuan serupa. “Sering lihat guru pelajaran penghayat dikucilkan guru lain, kadang tidak diberikan ruang mengajar,” katanya.

Tak ayal, Susilo sering mengadakan pembelajaran di rumahnya untuk mata pelajaran penghayat kepercayaan. “Lebih nyaman dan bebas juga di rumah belajarnya daripada di sekolah,” ungkapnya. Hal ini terkonfirmasi oleh Sukoco, tenaga penyuluh pendidikan penghayat kepercayaan di Karanganyar.

“Sebenarnya perlakuan diskriminatif ke penghayat kepercayaan di lingkungan pendidikan itu karena ketidaktahuan saja, jika diberi penjelasan prasangka buruk dan diskriminasi tidak terjadi lagi,” jelas Sukoco. Namun, ia tak memungkiri ada beberapa orang di lingkungannya tetap berprasangka buruk dan melakukan diskriminasi meskipun sudah dijelaskan.

“Biasanya awal di sekolah baru dikucilkan, namun lama-lama tidak kalau sudah mengenal dan ngobrol lebih lama” kata Sukoco tertawa kecil. Tugasnya memang berpindah-pindah mengikuti keberadaan siswa penghayat kepercayaan.

Dalam Permendikbud No. 27/2016 tak ada penjelasan secara rigid bagaimana menghilangkan diskriminasi siswa penghayat yang telah terjadi bertahun-tahun. Tak ada pula sanksi bagi pelaku diskriminasi penghayat kepercayaan di lingkungan pendidikan. Peraturan tersebut hanya berisi lima pasal yang hanya menjamin hak pendidikan penghayat kepercayaan, tanpa ada patokan pasti mewujudkannya.

Tenaga Penyuluh Jauh dari Sejahtera

Penghayat kepercayaan adalah minoritas di Indonesia. Jumlahnya hanya 102 ribu jiwa atau 0,04% dari total populasi Indonesia, menurut data Kementerian Dalam Negeri. Sudah minoritas, tak dipenuhi hak-haknya pula. Tak cuma anak-anak penghayat yang didiskriminasi, para penyuluh pendidikan pun diabaikan oleh pemerintah.

Salah satunya adalah Sukoco.

Sudah dua tahun lebih ia berprofesi sebagai tenaga penyuluh. “Statusnya tenaga penyuluh, tapi fungsinya sama saja seperti guru sebagai tenaga pendidik” jelasnya. Ia punya sertifikat mengajar, surat ijin dan tugas mengajar, hingga rutin mengikuti bimtek kependidikan layaknya guru lainnya.

Tinggal di Sragen, Sukoco berwilayah tugas di Sragen dan Karanganyar. “Ia bolak-balik Sragen-Karanganyar dua kali dalam seminggu untuk menjalankan tugasnya. Tahun ini di Karanganyar ada dua siswa, di Sragen ada tiga siswa,” hitungnya.

Sayangnya, profesi yang diniatkan sebagai kontribusinya sebagai penghayat kepercayaan untuk menjaga regenerasi ini tidak mendapat upah yang layak. Honornya hanya Rp300 ribu per bulan, masih dipotong pajak 10%. “Meskipun niatnya membantu, tapi apapun itu, profesinya baiknya diupah layak,” keluh Sukoco.

Dibanding standar upah minimum regional di Karanganyar atau Sragen, honor Sukoco tak mencapai 15 persennya. Ia menghitung honornya hanya mencukupi kebutuhan transportasi dan komunikasi, kebutuhan sehari-harinya tak terpenuhi. “Makanya sambil kerja macam-macam, pokoknya serabutan biar tetap bisa mengajar dan dapur tetap ngebul,” katanya sambil tertawa.

Keluhan serupa juga dirasakan Margono, bapaknya Andi. Sudah empat tahun berprofesi sebagai tenaga penyuluh pendidikan penghayat kepercayaan di Sukoharjo, menurut Margono, tak ada perbaikan kesejahteraan yang dialaminya. “Padahal tenaga pendidik lainnya terus mendapat perbaikan kesejahteraan, seperti adanya tunjangan sertifikasi” katanya.

Margono menilai masih ada pembeda antar profesinya sebagai penyuluh pendidikan penghayat kepercayaan dengan tenaga pendidik lainnya. Padahal tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sama seperti tenaga pendidik pada umumnya. Bahkan setiap bulan, ia diwajibkan melaporkan kinerjanya ke Kemendikbud, jika tidak honor tak dikirim sekalipun tuntas mengajar.

“Perjuangan kami sebagai tenaga penyuluh sama seperti tenaga pendidikan lainnya,” jelasnya. Margono mencontohkan perjuangannya seperti mencetak bahan ajar hingga administrasi pembelajaran dengan kantong pribadinya di awal masa kerjanya.

Pengabaian kesejahteraan yang dialami tenaga penyuluh pendidikan penghayat kepercayaan, menurut Margono, disebabkan tumpang tindihnya peraturan pemerintah. “Permendikbud No.27/2016 itu diselenggarakan oleh Dirjen Kebudayaan, sedangkan dalam praktiknya ada di Dirjen Pendidikan” jelasnya. Sehingga politik anggaran untuk mensejahterakan tenaga penyuluh tidak terlaksana.

Tumpang tindih dan ketidaksinkronan peraturan tersebut, menurut Margono, membuat pemerintah daerah kebingungan menyelenggarakan pendidikan penghayat kepercayaan. Apalagi mensejahterakan tenaga penyuluhnya. Pasalnya tak dijelaskan secara rigid tanggung jawab pemerintah daerah hingga bagaimana model koordinasinya dengan pemerintah pusat dan sekolah.

Selama ini Margono bekerja di bawah naungan Dirjen Kebudayaan, tanpa ada koordinasi dan perhatian dari pemerintah daerah. Padahal, menurutnya ia bekerja untuk siswa daerahnya dan pemerintah daerah punya kemampuan untuk mensejahterakan tenaga penyuluh pendidikan sepertinya. “Kepingin juga diperhatikan dan dibantu pemerintah daerah,” harapnya.

(tirto.id – Indepth)

Reporter: Triyo Handoko

Penulis: Triyo Handoko

Editor: Adi Renaldi

Artikel ini pertama kali tayang di Tirto pada 25 Oktober 2021 dengan judul ‘‘Hak Pendidikan Penghayat Kepercayaan: Didiskriminasi dan Diabaikan“. Yayasan Pantau melakukan re-publikasi tulisan para peserta fellowship kursus Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama yang diselenggarakan dengan dukungan Kedutaan Jerman dan dimentori oleh Wan Ulfa Nur Zuhra. Ilustrasi: Toni Malakian.